摘要

随着“双碳”目标上升为国家战略,碳管理平台行业迎来爆发式增长,形成“咨询+数字化”双轮驱动的格局。本文基于行业调研与市场动态,深度解析碳管理平台的市场结构、竞争格局及未来潜力,为企业战略布局与投资决策提供参考。

一、市场现状与增长逻辑

1. 市场规模与增速

据IDC预测,2023年中国碳管理软件市场规模达12.3亿元,同比增长45%,而咨询服务市场规模约28亿元,增速约25%。

行业头部企业(如碳阻迹、擎工互联)年营收增速超60%,印证软件类平台的高成长性。

2. 核心增长驱动因素

政策刚性需求

国内:全国碳市场扩容至八大高耗能行业(2025年)、强制ESG披露制度试点(沪深交易所);

国际:欧盟碳关税(CBAM)落地(2026年全面实施)、国际可持续发展准则理事会(ISSB)全球披露标准生效。

技术红利释放

AI驱动的碳核算工具将边际成本降低70%(如碳阻迹2022年数据);

物联网(IoT)传感器实现工厂级碳排放实时监测(例如远景科技“方舟”平台)。

资本催化效应

2023年碳管理领域投融资超30亿元,主要集中于SaaS平台与碳资产服务(如碳衡科技B轮融资1.5亿元)。

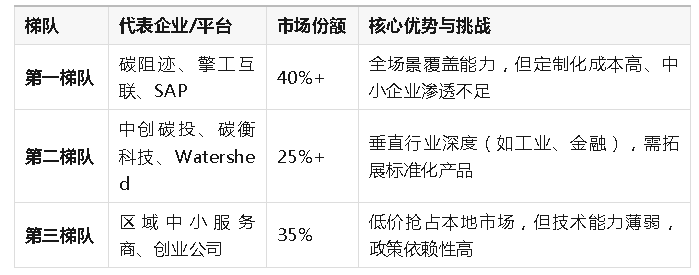

二、竞争格局与关键玩家

1. 市场分层与头部企业

2. 标杆案例拆解

碳阻迹

重点客户:阿里云、国家电网、星巴克中国;

模式创新:推出全球首个“碳管理API商店”,开放碳排放因子数据库与供应链协同接口。

Watershed(美国)

商业模式:按企业供应链节点数收费,与Stripe、Shopify合作打造碳数据生态;

成效:2023年服务客户数量增长300%,其中50%为跨国制造企业。

三、未来业务模式与市场机会

1. 从“查碳”到“管碳+用碳”的转型

碳资产增值服务

碳配额+CCER组合管理工具(如华能碳资产平台);

绿色金融产品创新:基于碳数据的供应链金融风险定价模型(案例:工商银行与碳阻迹合作项目)。

能碳协同管理

商业模式:电碳协同交易优化(如远景EnOS™平台帮助园区降低6%-15%综合用能成本);

技术融合:虚拟电厂(VPP)与碳管理平台的数据互通。

污碳协同治理

市场潜力:工业园区综合碳污监测平台(代表项目:天津经开区智慧监管系统);

技术难点:甲烷、VOCs等非CO₂温室气体的精准核算。

ESG与碳融合

中车与妙盈的ESG平台合作

2. 跨境服务蓝海市场

CBAM合规工具包

功能需求:欧盟产品碳足迹(PCF)自动核算、多语言报告生成;

竞争焦点:数据主权争议下的跨国平台资质(如欧盟认可的第三方认证接入)。

一带一路碳服务

合作机遇:为中国海外投资项目提供本地化碳管理方案(如东南亚光伏电站碳审计)。

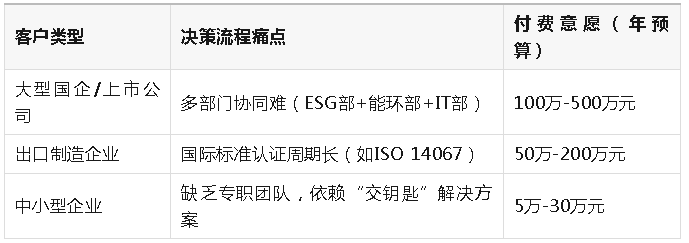

四、客户需求与决策链条

企业采购行为分析

2. 政府与金融机构需求

政府端

采购重点:区域碳达峰路径模拟系统、碳普惠平台建设(案例:深圳“低碳贷”数据支持平台);

预算来源:低碳城市建设专项债、气候投融资试点资金。

金融机构端

合作模式:与碳平台共建ESG评级模型(如中金公司与碳阻迹战略合作);

技术要求:实时碳数据接口(如嵌入绿色信贷审批流程)。

五、行业挑战与破局建议

1. 现存挑战

数据壁垒

企业能源数据散落于多个系统(ERP、MES、EMS),对接难度高;

标准缺失

非CO₂排放核算方法尚未统一(如甲烷监测暂无国家标准);

国际化瓶颈

欧美市场对中国平台的资质认可度低(仅30%通过EU ETS认证)。

2. 企业破局策略

技术层

开发低代码/无代码工具降低使用门槛(例如碳衡科技“拖拉拽”建模功能);

构建碳数据联盟(如万得Wind联合20家企业推出“碳数据共享协议”)。

生态层

绑定行业龙头共建垂直场景(如擎工互联与宝武钢铁共同开发钢铁碳管理模块);

布局碳基础设施(如碳账户外接硬件实现工厂数据直采)。

政策层

申请国际认证资质(如TÜV Süd碳核查认证);

参与标准制定(如全国信标委《碳管理平台技术规范》编制)。

六、未来展望与趋势判断

市场格局

2025年国内碳管理软件市场规模将突破50亿元,形成“3+N”竞争格局(3家头部平台+多个垂直领域专精特新企业)。

技术突破

生成式AI重构碳报告生成流程(成本下降90%),区块链技术普及将解决碳数据存证难题。

全球竞争

中国平台需通过“技术出海+本地合作”打开欧美市场(例如与Verra、GSCC等国际机构联营)。

结语

双碳管理平台正从“工具型产品”向“生态型服务”进化,头部企业需在数据聚合能力、规则响应速度、跨场景落地效率上建立壁垒

0

0